2023年2月25日,由中国人民大学出版社、北京明远教育书院主办的“教育改革与中国式现代化”学术研讨会暨第27期明远读书会以线下和线上方式举办。《中国教师报》、长安街读书会、央视频、中国教育三十人论坛、巨浪育见研究院、凤凰网等30多个平台同步直播,全网观看量80余万。

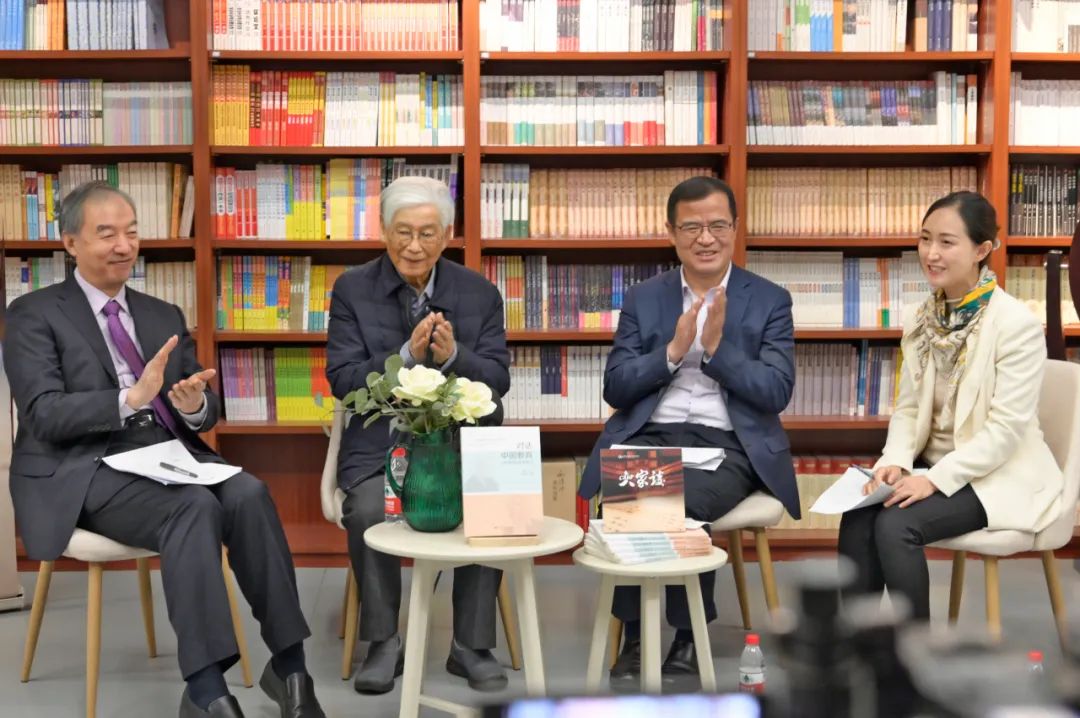

参加本次学术研讨会的有我院资深教授顾明远先生、清华大学教育研究院院长石中英教授、我院刘宝存教授。我院滕珺教授担任嘉宾对话主持人。

顾明远先生(左二),石中英教授(右二),刘宝存教授(左一),滕珺教授(右一)

在开幕式上,中国人民大学出版社副社长郭晓明编审代表会议主办方致辞,对参加会议的嘉宾及读者们表示热烈欢迎,衷心感谢顾先生对于人大出版社传承红色基因、深耕教育出版的大力支持,同时强调人大出版社将进一步密切关注学界动态,挖掘更多优秀学术成果,涵养品牌,出版更多的优秀图书,为国家战略发展服务,为广大读者服务。

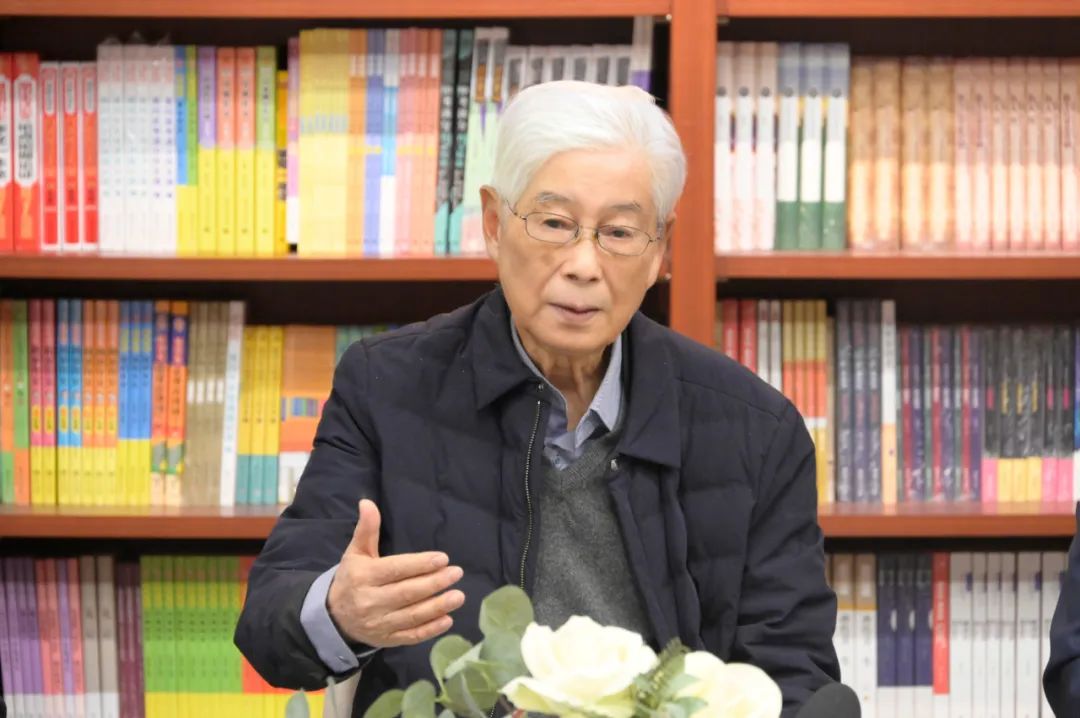

顾明远先生首先为大家分享了《对话中国教育》一书中令他印象深刻的片段。

顾先生认为,《对话中国教育》最突出的特点就是平等的、跨文化、跨国别对话。这本书收录了他近年来与芬兰、美国、日本、乌克兰、加拿大等国以及联合国教科文组织的著名学者多次展开的深度对话。对话学者既包括世界各国的教育学家,也包括管理学、经济学等其他领域的学者。正因为教育是国际现象,所以我们才要倾听各个国家专家对教育,特别是对新时代的教育的一些本质的问题和一些热点问题的意见。同时,也要向国际介绍我们中国教育的新理念,平等交流对话,为世界教育提供多种蓝本。

教育是未来的事业,未来的教育要靠未来的一代。学生们是实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的新生力量,而且一代一代都在发生变化,他们的思想和情感等各个方面都跟过去不一样,所以教育要不断改革,要创新。顾老师希望大家更重视中国的教育,都来关心下一代的发展,关心我们的未来。

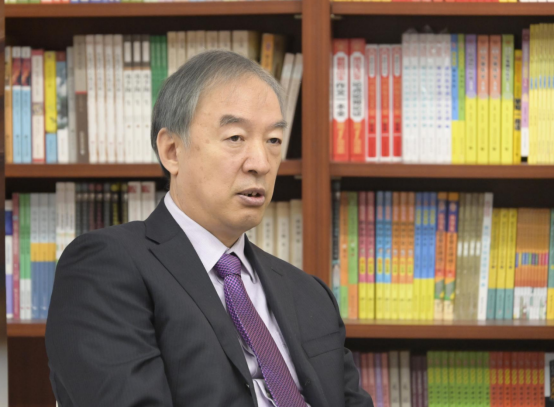

作为这本书第一批读者的石中英教授和刘宝存教授也向读者朋友们讲述了书中令他们印象深刻的片段,并向读者朋友们介绍了这本书最鲜明的特质。

石中英教授谈到,他期待阅读这本书很久了,所以拿到出版社样书后一口气就读完了。他被对话双方所展现的教育洞见、情怀和责任所打动。谈到这本书的特点,石中英教授用三个词进行了概括:一是高端,二是真诚,三是睿智。

对话双方都是国际上著名的学者、专家或有丰富经验的全球教育领导者,大家的站位很高,视野也非常广阔,分析问题的框架也很大,不拘泥于就教育论教育,往往会从历史、文化、经济等比较宏观的视野来认识和讨论问题,很容易帮助读者打开思想的视野,同时给我们深刻的启示。这本书收录的每一场对话中的每位对话者在对话过程中都表露了自己的真性情,抓住了现实教育的真问题,表达了自己的真观点。对话过程中,学者们各自所表达的观点都充满了智慧,富有创新性和启发性。

刘宝存教授特别谈到,书中令他印象最深刻的有四点:一是顾先生在对话当中始终要求把学生放在主体地位,教育的目的是让学生成长,不能把学生当作留声机,教师的作用是在启发学生,让学生自己去思考、自己去发展。二是顾先生在书中讲到,教育的本质就是要提高人的生命质量和生命价值,教育要全面发展,在教育和培养人的时候,不仅要求学生要有知识,要有技能,而且要有文化修养,要有丰富的精神生活。三是顾先生非常强调教育要个性化,学生是多种多样的,在教育过程当中要考虑这种差异。四是在书中,顾老师特别强调教师要做设计者,要为学生设计适宜的发展环境,还要做指导者,指导学生的未来发展。

滕珺教授作为《对话中国教育》的整理者,在整理对话过程中,深深感受到顾明远先生坚守教育初心、深耕教育沃土、胸怀“国之大者”的“大先生”品质。滕珺教授讲到这本书中最令她动容的片段之一就是卡娅女士和顾先生探讨的关于孩子心灵的对话:我们看见孩子跟看见一个乐器是不一样的,都是看见,但是那个看见是非常不一样的,你看见的乐器就是个客观的存在,但是你看见那个孩子的时候,你要看见他整个的心灵,整个的精神的世界。从这个例子里,我们充分感受到顾先生对学生主体地位的强调。

平等对话对建设高质量教育体系、推进中国式教育现代化的发展有着重要作用。几位嘉宾认为,中国式现代化对教育工作提出了新的更高的任务要求,教育工作在助力中国式现代化过程中起着越来越重要的作用。要积极参与全球教育治理,讲好中国故事,贡献中国智慧,这本书起到了很好的示范作用。

讲好中国教育故事的关键技术在哪里?序言中教科文组织前教育助理总干事唐虔先生的一段话回答了这个问题:“中国人首先需要学会平视世界,学会与世界平等地对话与交流,学会耐心地听取别人的想法和意见,学会心平气和地用别人能够听得懂的语言、能接受的思维方式,讲清楚讲明白我们的想法和做法。”顾先生在这本对话集中所采取的角度正是一种平视的角度,为中国教育界向世界讲好中国教育故事树立了一个很好的典范。